«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

Александр Бабичев о том, как освобождал Луганск и Изюм

Александру Андреевичу сто лет, он практически не двигается и тяжело разговаривает – воспоминания о боевом пути сегодня живут в его дневнике, написанном его рукой. Об ожесточенных боях, гибели боевых товарищей, коварстве врага и воле русского бойца к победе дочь ветерана прочитала «Татар-информу» в его воспоминаниях.

«О военном пути отца я узнала только из его дневника»

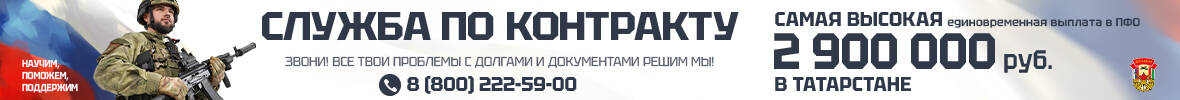

Ветерану Александру Андреевичу Бабичеву в ноябре этого года исполнится 101 год. Его супруге – ветерану труда Гертруде Александровне 98 лет. Годы берут свое – оба уже лет шесть, как прикованы к кровати. Опекает их и ухаживает за ними дочь Татьяна Александровна. Ей помогает вся многочисленная семья. Супруги приветствовали нас взглядом. Александр Андреевич, услышав, что пришли журналисты, улыбнулся и протянул руку.

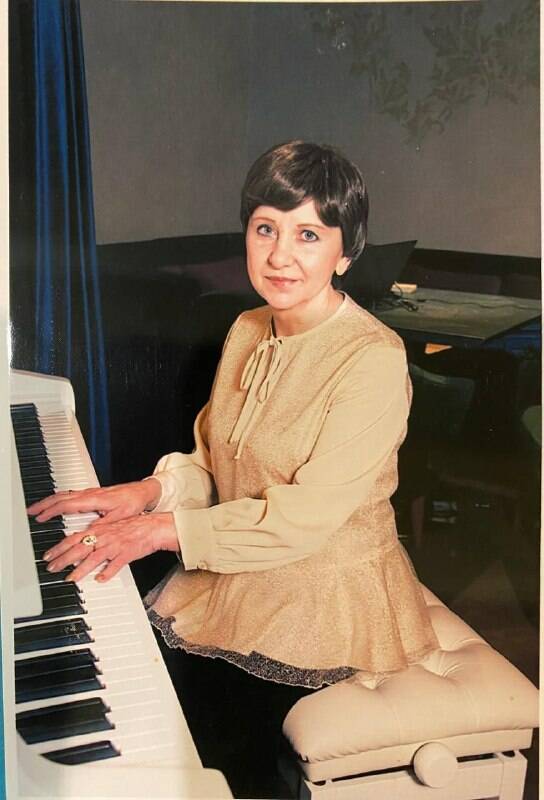

В их комнате очень много фотографий. Когда Александр Андреевич был еще в силах, он бывал на различных мероприятиях, был полон идей, вел активный образ жизни – вся его деятельность отображена в снимках. На шкафу висит его китель, увешанный орденами.

В памяти Александра Андреевича, по словам его дочери, многие воспоминания о войне и молодости стираются, нас выручили его дневники.

«Отец с детства вел дневник, но о войне начал писать только после развала Советского Союза. Записи были хаотичными – что вспомнит, то и запишет. Несколько лет назад он передал его мне, а я все аккуратно выписала по хронологии, по главам. Когда я в школе училась, у нас в классе было всего два фронтовика, и ни тот ни другой ничего не хотели рассказывать. Говорили, что не помнят. Поэтому я все узнала только тогда, когда он вручил мне эту тетрадь», – рассказывает Татьяна Александровна.

Благодаря этим записям и нам удалось узнать о военном пути ветерана.

Фото: из семейного архива Бабичевых

«Война застала меня на фабрике, которую перевели на военное положение»

Родился Александр Бабичев 27 ноября 1924 года в селе Платоновка Арского района. В своем дневнике он пишет о том, как в первый год войны все силы сельских жителей были брошены на работу в поле. Мужчины отправились на войну, самых сильных лошадей забрали – они нужны были для перевозки боеприпасов. Оставшимся жителям приходилось и пахать, и собирать урожай.

В 16 лет Александр уехал в Казань, поступил в училище при фабрике кинопленки. Фабрика тогда только набирала обороты и очень нуждалась в кадрах, поэтому обучение шло по сокращенной программе – один год вместо двух. Так он стал осваивать профессию аппаратчика по производству коллоксилина (нитроцеллюлозы) – материала, который использовали для производства кинопленки. В дальнейшем там стали вырабатывать пироксилин для изготовления пороха.

«После завершения учебы меня перевели на работу в лабораторию отборщиком. Война началась в июне 1941 года и застала меня на фабрике, которую очень быстро перевели на военное положение. Все работники фабрики имели бронь, на фронт их не брали», – пишет Александр Андреевич в своем дневнике.

В сентябре начался отбор добровольцев на учебу в Москву в распоряжение ЦК ВЛКСМ с последующей отправкой в тыл к партизанам. Александр дважды пытался пройти отбор, но его не брали из-за возраста. На фабрику Александр возвращаться не стал, вернулся в родное село.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сестра в 18 лет ушла на фронт: окончила курсы связистов, прошла всю войну»

«Моя бабушка родила десятерых, из них пятеро умерли от голода и болезней в войну. Кому-то было полтора года, кому-то – два. Отец мой после возвращения в село пас лошадей, работал в поле. Мой дед тогда работал секретарем сельсовета, у него была бронь, он отвечал за поставку на фронт юношей. Сестра отца – Пелагея в 18 лет ушла на фронт: окончила курсы связистов, прошла всю войну. Умерла она в 87 лет. Хоронили ее со всеми почестями. Другая сестра Екатерина в военные годы работала почтальоном, ей было всего десять лет. Его брат Павел с 11 лет работал в колхозе наравне со взрослыми», – рассказывает дочь Александра Андреевича.

По словам Татьяны Александровны, ее мать тоже работала в военные годы – как и у всех, жизнь ее не была легкой.

«Семья моей матери в военное время жила на севере, на Енисее. Дед был начальником уголовного розыска. Они с бабушкой были коммунистами, поэтому назвали дочь Гертрудой, что расшифровывалось как ‘’героиня труда’’. Потом их эвакуировали в Казань. Здесь мама окончила семь классов и начала работать в военизированной пожарной охране, поэтому имеет множество наград и звание “Ветеран труда”», – поделилась она.

В августе 1942 года Александра призвали на фронт. Восемь месяцев он был на курсах в Смоленском пехотном училище, позже это училище эвакуировали в город Сарапул. Окончив училище, в 1943 году в звании младшего лейтенанта он попал на Юго-Западный фронт.

«Остановились мы в Ворошиловграде, ныне Луганск. Добирались ночью пешком. По дороге наш эшелон обстреливали немцы с самолета-разведчика, но все обошлось. Меня отправили под город Чугуев, на реке Северский Донец, где родился художник Илья Репин. Меня определили в 186-й гвардейский стрелковый полк, в 62-ю гвардейскую стрелковую дивизию», – делится воспоминаниями в своем дневнике Александр Андреевич.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Много полегло солдат, не спасли их даже окопы»

19-летнему Александру доверили взвод солдат – 23 человека. Подчиненные были старше его, некоторые уже побывали в боях под Харьковом.

Татьяна Александровна выбрала для нас из дневника отца самые интересные его воспоминания. Они относятся к последним дням, проведенным им на передовой. После этого он получил тяжелое ранение и был комиссован.

«Наша часть стояла в обороне. В первых числах июля начались военные действия на Курской дуге. Нашу часть срочно перебрасывают под город Изюм. Шли только ночью, соблюдая тишину. И никакого света. Днем отдыхали на окраинах сел, в садах. Мы были в полном боевом снаряжении», – пишет Александр Андреевич.

Прибыв к месту назначения, бойцы начали готовиться к форсированию реки Северский Донец. Берег, где они дислоцировались, был пологим и лесистым, а противоположный, где находились немецкие войска, – крутым.

«Немецкий берег был сильно укреплен, наверху были доты, из которых просматривалось все передвижение наших солдат. Утром наша артиллерия и минометы начали артобстрел. Гул был такой, что рядом не было слышно голосов бойцов. Огонь вели ровно час с обеих сторон – наша артиллерия и немецкая. Деревья, которые росли на берегу реки, стали голыми. Много полегло солдат, не спасли их даже окопы», – вспоминает в своем дневнике Александр Андреевич.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Осколком ранило командира нашей роты, командиру другой оторвало голову»

Снаряды разрывались на деревьях и осколками поражали солдат в окопах, пишет Александр Андреевич.

«Осколком ранило руку командиру нашей роты, командиру другой оторвало голову. Убило и его связного в траншее. Командиру моего отделения пуля пробила щеку, он захлебывался кровью. Мне приходилось бегать от одной огневой точки к другой», – говорится в записях ветерана.

Осколок настиг и юного Александра, попал ему в руку. К слову, этот осколок врачи так и не смогли вытащить – он по сей день с ним.

«Кончилась артподготовка, все смолкло. Бойцы начали готовить лодки к спуску на воду, чтобы переправиться на другой берег. Перед нашей ротой стояла задача – прикрывать из пулеметов солдат в лодках. Немцы не обнаруживали свои огневые точки до последнего, и когда лодки достигли середины реки, их расстреливали в упор из орудий. Солдат, которые упали в воду, добивали из пулеметов. Жуткая была картина», – делится воспоминаниями ветеран в записях.

Тогда погибли все, кроме одного бойца. Ему удалось переплыть на немецкий берег – он сильно устал и дожидался своих ночью.

«Еще один молодой лейтенант немного не доплыл до нашего берега – утонул. А какой был парень! Накануне пел песню “Летят утки”», – пишет Александр Андреевич.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«А ведь я должен был идти первым и попасть на эту мину, но что-то меня остановило»

Из-за больших потерь в тот день солдаты больше не пытались переправляться на противоположный берег. Только ночью они смогли добраться до точки назначения, причем без единого выстрела.

«Немцы не приняли ночной бой и спешно отступили, заминировав берег. Перебравшись через реку, наш взвод пошел по тропе в глубь леса, где располагались немцы. Я шел первый, за мной шел мой связной. Мне в сапог что-то попало, идти было трудно, я остановился. Связной продолжил идти по тропе – прошел всего несколько метров, раздался взрыв. Это была мина», – пишет он.

Александра оглушило, связного контузило – он потерял голос и слух, но остался жив. Его отправили в медсанбат.

«А ведь я должен был идти первым и попасть на эту мину. Но что-то ведь меня остановило. Что это? Судьба?» – задается вопросом автор дневника.

Добравшись до вражеских позиций, солдаты увидели, что немцы из блиндажей уходили наспех, оставив недоеденную еду, разобранные автоматы, вещевые мешки с барахлом, награбленным в наших деревнях.

«По разговорам командования, сюда переправили войска СС с места боев под Курском. Немцы говорили, что русские воюют не по правилам – они сами не любили воевать по ночам и в праздники», – пишет Александр Бабичев.

На шкафу висит его китель, увешанный орденами

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Пуля попала в консервную банку – она спасла мне жизнь»

На следующий день подразделению дали команду – занять высоту, где находились немцы с пулеметами. Фашисты заняли позиции, с которых следили за передвижением русских солдат, передавали координаты минометчикам, а те в свою очередь вели по нашим бойцам огонь.

«Немецкие минометы находились метрах в 500 от нас, в овраге. Нас немцы обнаруживали по траве, которая росла на заброшенных полях и доходила до одного метра в высоту. Передвигаясь, мы колыхали траву, тем самым обнаруживая себя. Высоту не взяли, потеряли очень много солдат. Пришлось окопаться и ждать ночи, чтобы забрать наших раненых бойцов. Тогда в небе появились немецкие самолеты-разведчики, мне пришлось замаскировать окоп вещмешком. Несмотря на это, немецкий снайпер выследил меня и выстрелил, но пуля попала в консервную банку – она спасла мне жизнь. Опять судьба?» – вспоминает ветеран.

Из 400 человек в батальоне осталось всего 28 рядовых, командиров и артиллеристов без пушек – минометы были без мин, количество патронов было ограничено. Тем, кто выжил, предстояло выполнять поставленную задачу и снова штурмовать высоту.

Его супруге – ветерану труда Гертруде Александровне 98 лет

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мимо нас проехали наши танки, немцы подумали, что это подкрепление, и отступили»

«Когда мы пошли к высоте, справа от нас появились танки, которые двигались мимо нас к своему месту назначения. Немцы отступили, подумав, что это подкрепление. А танки так и проехали мимо. Высоту мы взяли, но какой ценой: немецкие снайперы вывели из строя наших пулеметчиков и других солдат. Нас осталось немного. Не было патронов, не приходило подкрепление, а тем временем немцы сосредоточили боевые силы и стали нас окружать», – пишет в дневнике Александр Андреевич.

Командир дал команду отступать, Александр остался один прикрывать своих.

«Кончились патроны, осталась одна граната. В плен я не хотел, умирать тоже. На высоте был блиндаж с двумя пулеметами без стволов и куча гранат без запалов. Немцы забрали стволы и запалы, когда отступали. Можно было бы подпустить врага поближе и подорваться на гранатах, но геройствовать не хотелось, хотелось жить. Когда наши солдаты были уже далеко, я решил покинуть высоту. При отступлении осколками мин мне изрешетило плащ-палатку, оторвало флягу с ремня, повредило автомат, но я остался жив», – говорится в записях.

Младший лейтенант благополучно вернулся к своим, но спустя время снова был направлен на ту высоту. С двумя сослуживцами он отправился к своей цели.

После возвращения домой Александр поступил в художественное училище в Казани

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Рядом взорвалась мина, осколки полоснули по моим ногам»

«Немцы не давали нам дойти, постоянно обстреливали. Мы залегли в одной из воронок от снарядов, ждали, пока закончится обстрел. Мои ноги затекли, и, когда взрывы стихли, я вытянул ноги, закрыв ноги товарища. И тут рядом взорвалась мина. Осколки полоснули по моим ногам, обожгло мучительной болью. Идти я не мог. Пули свистели над головой, не давая подняться. Я с помощью солдата подтягивался руками, цепляясь за траву, чтобы спастись в лощине, минуя пулеметные обстрелы», – пишет ветеран.

Было очень жарко, Александр терял силы. Товарищ взвалил его на себя и понес к реке, и этим он спас Александру жизнь. Бойца эвакуировали в госпиталь: сначала в один, потом в другой. Так прошло 11 месяцев – в конечном итоге врачам удалось сохранить ему обе ноги.

«Папа потом даже пожалел, что не согласился на ампутацию. Стопу ему собирали из осколков раздробленной кости, она была сильно деформирована. Всю жизнь он мучается с ней, она постоянно кровоточила. Ходил он с тростью, ему оформили инвалидность. Но это не мешало ему вести полноценную жизнь», – рассказывает Татьяна Александровна.

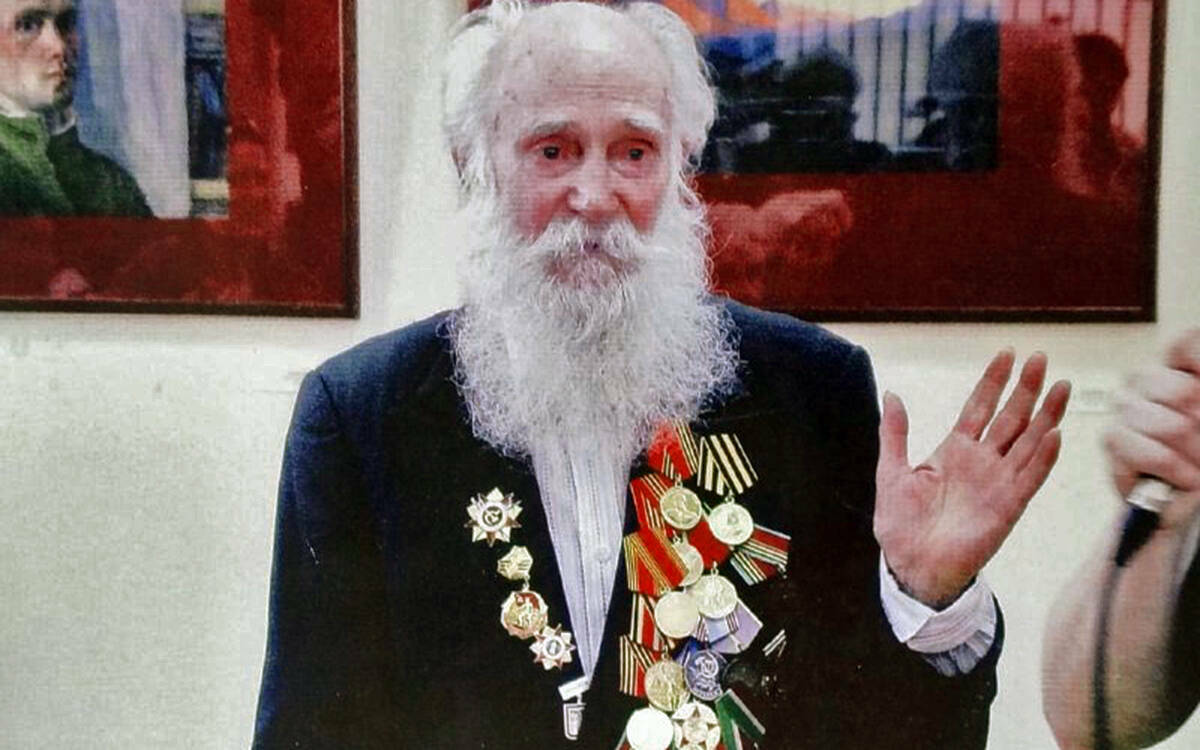

После возвращения домой Александр поступил в художественное училище в Казани, там встретил свою будущую супругу. На четвертом курсе они поженились. Свадьбу праздновали в квартире тещи площадью в 12 квадратных метров. Пришли 30 человек, подарили сервиз и духи «Красная Москва». У супругов родились сын и дочь. К сожалению, им пришлось пережить смерть сына, который скончался несколько лет назад от онкологии.

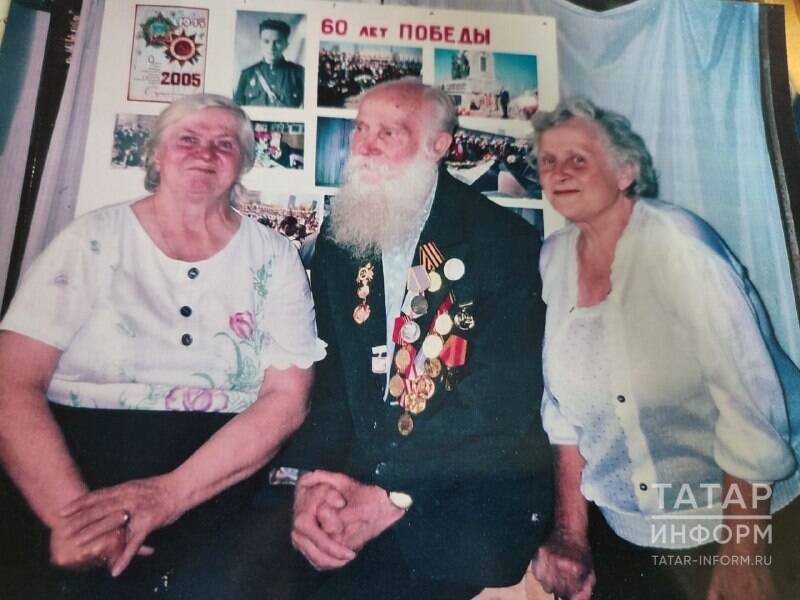

В квартире и сегодня висят написанные ими картины, большинство из них – портреты дочери

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы никогда не делили обязанности, все делали вместе»

Работали Бабичевы по профессии – преподавали живопись в разных учебных заведениях. Любовь к искусству объединяла их долгие годы.

«Мама стала для отца преданной половинкой. Помогала ему всегда и во всем. Разделяла с ним все трудности и радостные события. Он писал в своем дневнике: “Мы никогда не делили обязанности, делали все вместе. Жили скромно, особых запросов не было”. У них были общие интересы, увлечения, им некогда было ссориться. Вместе они выезжали на пленэры, путешествовали по стране и все это отражали в своих картинах», – поделилась дочь ветерана.

В квартире и сегодня висят написанные ими картины, большинство из них – портреты дочери.

«Брата было не заставить сидеть на месте, а меня они постоянно просили позировать», – улыбается Татьяна Александровна.

Дочь Татьяна Бабичева

Фото: из семейного архива Бабичевых

Портреты, написанные Бабичевыми, настолько реалистичны, что кажется – маленькая девочка на холсте вот-вот засмеется. Работы кажутся немного мистическими: глаза, изображенные на картине, словно следят за тем, кто ими любуется.

«Отец воспитывал нас очень строго. В четыре года я освоила коньки и лыжи, с одного года меня уже отвозили на все лето к бабушке, а там – спартанское воспитание, зато на свежем воздухе. У нас была традиция – два раза в год, на 1 мая и 7 ноября, мы ездили к сестре бабушки в село Гремячка. От электрички 12 километров пешком. Хоть жара, хоть дождь – Боже упаси что-то попросить в пути или сослаться на усталость», – рассказывает дочь ветерана.

Александр Андреевич, судя по воспоминаниям в дневнике и рассказам дочери, был очень требователен к себе – с больными ногами он проходил по многу километров, учил такой же выдержке своих детей. Татьяна Александровна говорит, что очень благодарна отцу за такое воспитание.

«С годами я это оценила», – подытожила она.

В браке Бабичевы уже 75 лет. Помимо двоих детей у них шесть внуков, семь правнуков и один праправнук.

Фото: из семейного архива Бабичевых